“硬核科普”,这样有趣有料

“出圈”的非遗就是这么“潮”

时尚彩妆复刻苗族银饰锻造技艺,赢得海内外消费者的青睐;运动品牌植入刺绣元素,摇身变为时尚青年抢购的潮品;600多岁的故宫挖掘宫廷文化,“朕的心意”月饼、宫廷色口红等刷爆年轻人的朋友圈……如今,点开直播间,天南海北的主播介绍着非遗的历史渊源、文化故事,用自己的方式保护并传承着非遗文化。抖音发布的《2023非遗数据报告》显示,截至2023年5月,抖音上平均每天有1.9万场非遗直播,平均每分钟就有13场非遗内容开播。珍贵的非遗,是历久弥新的文化印记,更是美好生活的丰厚滋养。传统非遗要“活起来”,也要“火起来”,先在短视频平台上感受一下非遗文化的独特魅力吧。IT时报记者■潘少颖复刻“老祖宗的智慧”

抖音号:山白

伴着鸟鸣、虫鸣割漆,在雨水滴落的屋檐下制作徽墨,炼烟、取烟,在春去秋来中等待洗烟,在蝉鸣秋意中,阴干、和胶、打墨……7月10日,抖音号“山白”发布了一条关于古法徽墨的制作视频,获赞超过824万,累计评论超42万条。据说,为了这条视频,“山白”用时近两年,从割漆开始,最终制成了价比黄金的徽墨。

“山白”不是第一个用古法制作徽墨的博主,但在抖音上,“山白”的古法徽墨视频获赞数最高。视频一开场,就是正在割漆的“山白”,他熟练地在几棵环抱粗的漆树上划开 一道口子,用贝壳接住流出的汁液,再倒到竹筒里,不断重复。随后,“山白”开始混合桐油、猪油,进行炼烟、取烟。视频中,雨水顺着屋檐淅沥沥地落下,“山白”用羽毛一个个从碗中扫下收集到的油烟。取烟之后是洗烟,将收集好的油烟倒入清水中搅拌,静止一夜后,把表层的轻烟捞出,盖上斗笠,阴干一年。当烟去掉了“火气”,就可以搅拌成墨团,为打墨做准备了。一声声的捶打声、一阵阵的蝉鸣声混合着汗水滴落的声音,等到墨条压好,挂晾半年,描金上蜡,徽墨才算制成,可谓“一两黄金一两墨”。有网友留言:“这才是中国国宝。”

八宝印泥、毛笔、竹纸等文房用具,胭脂、香水、口脂、散粉等化妆工具,筷子、马儿板凳、竹锅刷等生活用品,这些东西的制作过程通过“山白”的视频一一还原,他的视频和李子柒的视频颇为相似,通过复刻非遗技艺,还原古法制作技术。

“山白”的作品既有“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的乡村胜景,更有“采菊东篱下,悠然见南山”的隐逸之趣,但更重要的是,“山白”视频的核心主题就是复刻“古代老祖宗的智慧”。这些复刻视频不仅画面干净,满是山水田园的美景,就连声音也非常纯粹,没有复杂的配乐,只有菜刀砍到竹子上的声音,抑或是山泉滴落在瓷杯中的声音……或许,就是这份纯粹,让中国的非遗文化更显浪漫和艺术。

拍出非遗古风“大片”

抖音号:彭南科

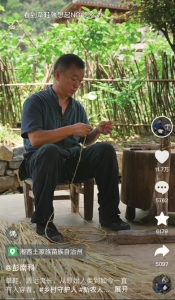

千条溪水万条沟,处处分支处处流。这是湖南湘西,在一片农田里,一个男人正在割树皮、在河边冲洗晾晒,又打成细密的条丝,用手一点点编织……这一制作蓑衣的画面被记录进抖音,吸引了超过4000万人观看,稳稳“出圈”,再现了“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”的情调。

这个男人叫彭南科,湖南湘西古丈县人,做过16年媒体摄影记者,2014年辞职经商,在湘西经营一家腊肉加工厂。在他的抖音页面上,标注着一个“乡村守艺人”的标签。

今年48岁的彭南科去年5月才开始入门短视频,主要拍摄非遗农耕用具。仅一年多时间,56个视频,就收获了近330万粉丝,“留住农耕技艺和非遗文化”,让石磨、曲猿犁、碓臼等渐行渐远的传统农具像蓑衣一样在短视频中“复活”,是他的初衷。

出现在彭南科视频里的非遗用具通常工序烦琐,需要安静的场景与心境,以慢工、细活的方式进行制作,这样的心境也让粉丝可以沉浸在精细的画面与舒适的配乐里。古老而低调的非遗文化与农耕技艺,也吸引了众多“90后”“00后”。但粉丝不知道的是,在了解及制作这些非遗用具的过程中,失败是家常便饭。查资料、看视频教程还不够,彭南科要四处寻访老师傅,安徽、湖北等地方他都去过,通常一个晚上要开几百公里的路。

除了更高程度地还原非遗用具的“精髓”,彭南科还会在视频里展示湘西独特的“味”。在农历新年到来前,他按照湘西的风俗,做腊肉,打糍粑,记录乡村非遗春节民俗。比如为了在农历新年到来之时,喝上自家酿的酒,提前半年,彭南科先到酒厂、小作坊找老师傅,一家一家求教,等到流程掌握得差不多了,开始种高粱,进入酒的制作环节后,又开启了泡、蒸、加料、发酵等一系列步骤,春节前,把发酵好的小曲酒放到容器里,开始蒸馏,这是小曲酒制作的最后一步了。最终酿酒的过程浓缩为了一条几分钟的视频,但就像一部非遗古风“大片”。

承载着几代人的乡愁和民间文化印记,以浓郁的“烟火气”,展示着非遗的风采。

“老戏新唱”掀起“秦腔国潮”

抖音号:秦腔张晶琪

红大褂黑马甲,标志性的小胡子和墨镜,一张口浓浓的眉户腔调,搭配的歌词却是《忘情水》,“啊……给我一杯忘情水,换我一生不流泪”,不一样的腔调立马给人耳目一新之感。“秦腔张晶琪”直播间,正是因为这种反差,让这个“95后”小伙火了。

看看张晶琪的简历,1996年出生,渭南人,6岁开始跟着VCD学唱秦腔,由于换声期比一般人长,练习也更为艰难,曾为练嗓子在食堂里捡别人吃剩的雪糕棒咬在嘴里练功,掌握发力诀窍。五年坐科结束后,进入陕西省戏曲研究院,拜秦腔艺术家谭建勋为师。

“秦腔张晶琪”直播间最大的特色就是,把耳熟能详的流行曲的歌词改编到秦腔现代戏曲调里,这个创意源于观众的一句“秦腔还是太古老了,感觉有些遥远”,张晶琪开始思考:如何借助短视频平台,让更多人认识并喜爱陕西传统戏曲?于是,他开始尝试“歌词套曲”。

没想到“老戏新唱”大获成功,让张晶琪找到了推广秦腔的“流量密码”。最多一次直播同时在线人数3800人,场观达20万人。有同行调侃:“剧场一场只能坐500人,你直播一场,顶上我们一群人演一礼拜的观众。”现在,“秦腔张晶琪”直播间的粉丝超过11万,获赞数接近33万。

时间回到三年前,2020年张晶琪发现,有些同行在抖音上发布秦腔唱段的视频,围观粉丝不少。2022年4月,张晶琪开了自己的第一次秦腔直播。因为完全没有经验,张晶琪不好意思和粉丝们互动,只能拿出看家本事拼命地唱,虽然观看人数才20个,但让他爱上了这种感觉。

“胡人吹玉笛,一半是秦声”,秦腔的魅力,在于它不同的唱法、技巧、配乐、语言和戏剧上都有其独特的特点,是古代丝绸之路上诸族音乐文化交流的结晶,但是秦腔文化面临的冲击也是非常现实的。在直播间,张晶琪经常向粉丝介绍秦腔这一古老剧种以及各种相关的戏曲知识。

张晶琪最大的愿望是,能邀请一些秦腔的“台柱子”,带着抖音上的粉丝们,唱遍西北五省,把秦腔公益演出送到老百姓的家门口。