AIAI走向能源危机走向能源危机如何转“危”为“机”?

人工智能,时代的能源危机

IT时报记者孙妍摄影报道

ChatGPT等AI产品正在成为美国的耗电大户,其每日消耗的电力超过50万度,相当于1.7万个普通美国家庭的日均用电量。

“人工智能行业正在走向能源危机。”OpenAI CEO萨姆·奥特曼多次公开表示,并在2015年和2021年投资了可控核聚变企业Helion Energy;“人类处在有史以来最大的技术革命边缘,算力芯片短缺之后,最迟明年将会出现电力的短缺。”埃隆·马斯克直言。

全球科技巨头的焦虑已经从“算力风暴”转移至“能源危机”。驱动AI的动能是算力,而驱动算力的能源是电和水,大模型的发展对算力的依赖十分之大,从而引发能源危机,难道我们就该放弃AI的发展?

硬币的另一面,AI赋能千行百业的初衷是降本增效,智能化生产力最终将实现绿色低碳的可持续发展目标。国际电信联盟表示,在过去艰难的一年里,人工智能等改变游戏规则的数字化解决方案带来一线希望,为联合国可持续发展目标(SDG)的进展提速70%。

AI反哺能源行业,在一定程度上消弭了自身引发的能源危机。在水、空气、食物这些人类赖以生存的基本需求面前,AI走进田间地头,走进工厂,当起了环境保护卫士、数字“新农人”和数字“新工人”,也为人与城市拉起安全线。

就如同工业化、互联网化一样,AI是不可逆的趋势,人类能做的是,寻找场景,创造连接,让它自己书写转“危”为“机”的故事。

算力,正在成为下一个社会基础设施。在未来的5至10年,全球数据中心的电力消耗将占到全社会用电量的十分之一,甚至四分之一,被称为“能源吞噬者”。在AI反哺千行百业之前,先要解决自身发展中的矛盾,也就是算力与电力的矛盾。第一步是用液冷等技术使数据中心变得更绿色,第二步是用AI大模型反哺能源行业。

算力风暴引发电力风暴

“美国同一个州部署超过10万片H100,电网就会崩溃。”随着微软工程师抛出的担忧,算力中心引发电力供应短缺的议题引爆全球。

国际能源署预测,全球数据中心的用电量可能从2022年的460太瓦时飙升至2026年的1050太瓦时(1太瓦时等于10亿千瓦时),在四年内翻一番。如果按照英伟达CEO黄仁勋的说法,未来10年,深度学习计算能力将提高100万倍。届时,电力短缺会成为AI发展的第一制约因素。

2022年,中国数据中心的耗电量占全社会用电量的3%。盘古智库预测,2035年至2040年间,中国用于智算中心的电力将远超全社会用电量的10%,实际耗电量将超过16000亿千瓦时。

ARM首席执行官雷内·哈斯则更为激进地估计,到2030年,人工智能对电力的需求可能占据美国电力需求的20%—25%,远高于目前不到4%的水平。

绿色数据中心AI反哺能源行业

如何解决算力与电力之间的矛盾?在现阶段,降低数据中心的能耗是第一步。

在上海临港新片区,一座占地87亩的人工智能计算中心(AIDC)于2022年初点亮,是华东地区首个落地运营的超大型智算中心,也是亚洲最大的智能计算平台之一,为上海及长三角人工智能大规模发展提供了算力基础设施。

商汤大装置拥有4.5万卡GPU芯片,可以输出12EFLOPS总算力。其中,临港AIDC是商汤目前最大的智能计算中心之一,可以输出8.12EFLOPS总算力,支持20多个千亿参数规模的大模型同时训练。

近年来,《IT时报》记者多次参观商汤位于临港的这座AIDC机房,其采取分批建设的方式和液冷技术降低能耗,将年均PUE控制在1.3以内,超越了行业平均能效水平。近距离观察可以看到,其采用通道封闭和近端制冷的方式,让服务器更高效地散热,在负载较低时,减少冷源系统低负载运行时间,降低能耗。据《IT时报》记者了解,商汤临港AIDC还在规划光伏扩容,计划将光伏装机容量提升至300千瓦—500千瓦,年发电量预计达到250兆瓦时—400兆瓦时,为整个园区供应绿色能源。

2025年计划实现碳达峰,2030年实现运营碳中和,2050年实现净零排放,商汤明确了可持续发展目标,并在2024年1月专门成立可持续发展委员会。

硬币的另一面,能源是全球碳减排的关键所在。商汤与南方电网数字电网集团有限公司战略合作,用多模态大模型、语言大模型和视觉大模型优化电力系统,应用于场景调度运行决策、源负荷预测、电力数据智能处理等。此外,华为云盘古大模型与山东能源将大模型开进矿山,作为AI大模型在矿山领域的全球首次商用,探索出采煤、掘进、主运、辅运、提升等21个场景;百度与中国石化牵手,腾讯云与华润燃气合作,开了大模型在能源行业落地的先河,让AI反哺能源行业,在一定程度上消弭算力风暴引发的能源危机。

人工智能,维系水、空气和粮食

人类生存的根本是什么?无非是水、空气和食物。在崇明岛,AI是环境保护卫士,它将草木鱼虾的危机“翻译”给人类;在北大荒,AI是一位出色的“新农人”,它能精准打击农作物病虫害,还为新生产更快注入金融资本。

崇明岛:草木鱼虾与AI“对话”

上海,崇明就是打工人向往的“阿勒泰”,河道阡陌、绿树漫漫、橘黄蟹肥、候鸟栖息,人们守着一片生态岛,就像保护着内心深处的治愈松弛之所。

神奇的是,崇明三岛上的一草一木、一岸一水都能与人“对话”:“我要报警,村民乱排放生活污水,河里的鱼虾伙伴们都中招了!”“不好!这座工厂发生了危险化学品泄漏,田里的水稻、林子里的珍稀鸟类都要遭殃了!”

几十年前,崇明的河流曾因为工业排污和生活污水而发黑变臭,但从2018年开始,崇明打造出了一个“智慧大脑”,用一套生态监测系统治理岛上的生态环境。在大家还不知道“大模型”一词时,崇明就积累了不少“小模型”,通过“智慧大脑”统一指挥。

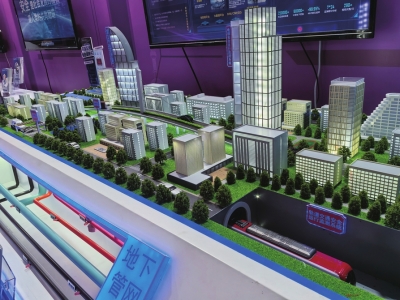

2021年,《IT时报》记者走进崇明区城运中心,就被眼前一块103平方米的大屏幕所震撼,当时,上海各个区刚刚开始打造城运中心,而崇明区城运中心的门槛,被全国各地的参观者“踏平”。

在这块城乡智能管理平台大屏上,“智慧大脑”突然发出黄色紧急报警,这意味着该水质监测站点存在超标因子。屏幕上,蓝色亮点意味着可能存在影响水质的因子,点击知识图谱,超标因子和影响因子的关系图就显示出来。再点击原因分析,系统便会唤醒水动力水质模型和深度学习模型,找出污染源的实际位置,生活污水、蟹塘养殖、农业用地、植被等可以定位到具体污染源。找到污染源后,智能管理平台根据不同的处置级别,将报警信息派单给指定网格人员,同时将报警超标原因和处置建议推送到其手机上,为他现场处置提供参考。

上千个生态传感器、上万个视频监控探头以及人口、地理信息数据库,在“智慧大脑”的调度下相互感知、相互协作,这就是生态“小模型”的雏形。

生态大脑之所以能运转,单靠机理预测等AI“小模型”可不行,背后还要调动卫星遥感、气象监测、数字孪生等高能技术。

北大荒:AI“新农人”的两大绝技

在《三体》的结尾,漫天的蝗虫肆虐了一片又一片的庄稼,人类文明进化那么多年,但仍旧无法根治小小的虫子。

崇明岛往北来到“大国粮仓”北大荒,这里上演着一场“AI虫口夺食”的大戏。

下转04版